南海トラフ地震とは?その歴史的背景

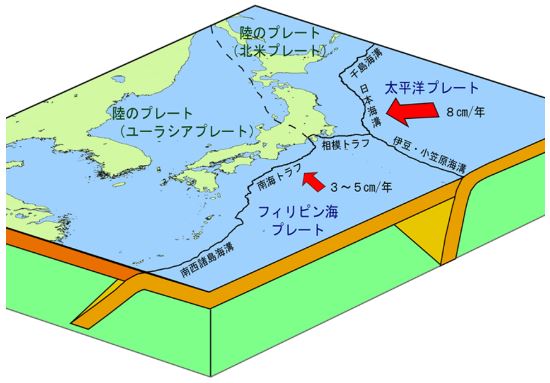

南海トラフ地震は、日本の太平洋側に広がる南海トラフと呼ばれるプレート境界で発生する大規模な地震です。

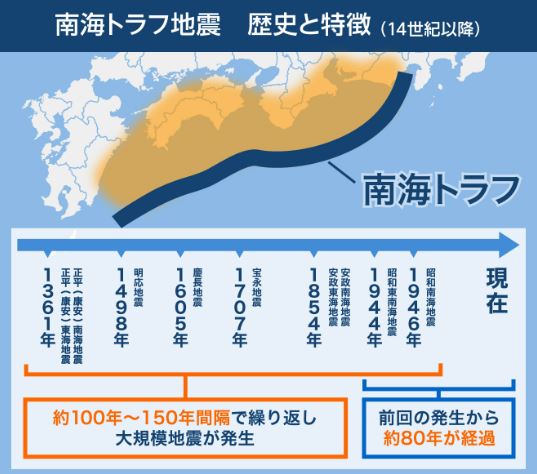

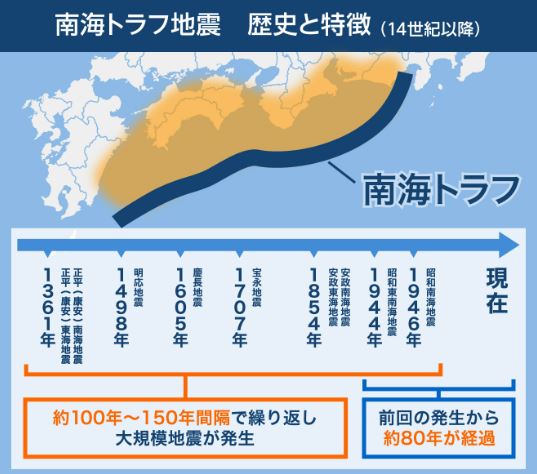

この地域では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで、約100~150年ごとに巨大地震が繰り返し起こってきました。

歴史的に見ると、白鳳地震(684年)や宝永地震(1707年)など、甚大な被害をもたらした記録が残っていますが、その中でも、近代に発生した1944年の東南海地震と1946年の南海地震は、戦争末期という特殊な状況下での災害として記憶されています。

はにわくん

はにわくん直近だと約80年前ですね

これらの地震は、単に自然災害としてだけでなく、当時の社会状況とも深く結びついており、被害の特徴を理解する上で重要な事例です。

過去の記録を振り返ることで、将来の備えにどう活かせるかを考えるきっかけにもなります。

1944年と1946年の地震は、いずれもマグニチュード8クラスで、震源域が南海トラフ沿いに位置していました。

これにより、南海トラフ地震が一度で終わらず、複数回にわたって起きる可能性があることが示唆されています。

歴史を振り返ると、このような連動性が被害を拡大させる要因となってきたのです。

次に二つのそれぞれの地震について特徴を確認していきましょう。

1944年東南海地震:戦争中の混乱と被害の特徴

1944年12月7日午後1時36分、昭和東南海地震が発生しました。

マグニチュードは7.9(一部資料では8.2とされる)で、震源は三重県尾鷲市沖約20キロメートルの熊野灘です。

この地震は、太平洋戦争の末期に起きたため、軍需工場や都市部での被害が特に目立ちました。

死者・行方不明者は約1223人と記録されていますが、当時の報道規制により、正確な被害状況が後世に伝わりにくかった側面もあります。

国民の士気を下げないよう報道は小さな取扱いでした。

被害の特徴としてまず挙げられるのは、津波による影響です。

東南海地震各地の被害状況

伊豆半島から紀伊半島にかけて津波が襲来し、三重県の熊野灘沿岸では大きな被害が出ました。

また、愛知県では知多半島の埋立地にあった軍需工場が集中する地域が壊滅的な打撃を受け、多くの労働者や学生が犠牲となりました。

さらに、静岡県では軟弱な沖積層の地盤が揺れに弱く、住宅の倒壊が多発しました。この地震は、学校や工場での勤務時間帯に発生したこともあり、人的被害が拡大したのです。

東南海地震の特徴

東南海地震の震源域は、過去の宝永地震や安政東海地震と比べると一部が「割れ残し」とされ、現在の想定東海地震域と重なる部分があります。

この点は、将来の地震予測においても重要な課題として残されています。

東南海地震は、戦争中の混乱が被害の記録や復旧を難しくした一方で、地域ごとの地盤や津波の特性が被害に影響を与えたことが明らかな地震として捉えられています。

1946年南海地震:津波による壊滅的被害

1946年12月21日午前4時19分、昭和南海地震が発生しました。

マグニチュードは8.0(Mw8.4ともされる)で、震源は潮岬南方沖約78キロメートル、深さ24キロメートルの地点です。

この地震は、東南海地震からわずか2年後に発生し、終戦直後の復興期に日本を襲った災害として知られています。死者・行方不明者は約1330人とされ、特に南西日本一帯で大きな被害をもたらしました。

最も顕著な被害の特徴は、津波による壊滅的な影響です。

南海地震各地の被害状況

高知県や和歌山県沿岸部では、津波の高さが6~8メートルに達し、住宅や農地が流される被害が続出しました。例えば、高知県土佐清水では、津波が町を襲い、多くの住民が避難する間もなく命を落としました。

津波は地震発生から2~5分程度で到達することもあります

また、地震発生が早朝だったため、就寝中の住民が揺れや津波に気づくのが遅れ、被害が拡大したと考えられます。地盤の揺れによる家屋倒壊も深刻で、特に四国や近畿地方の沿岸部で顕著でした。

南海地震の特徴

この地震は、前回の安政南海地震(1854年)から92年ぶりに発生したもので、南海トラフ沿いの周期的な地震活動の一環とされています。

東南海地震と連続して起きたことで、プレート境界の応力が段階的に解放された可能性が指摘されています。

戦争直後の物資不足やインフラの脆弱さが、救助や復旧を困難にした点も見逃せません。

両地震の比較:被害パターンの違いと共通点

1944年東南海地震と1946年南海地震を比較すると、被害のパターンに違いと共通点が見られます。

まず、発生時間帯が異なり、東南海地震は昼過ぎ、南海地震は早朝だったため、人的被害の状況に影響を与えました。

東南海地震では勤務中の労働者や学生が主な犠牲者となり、南海地震では自宅で寝ていた住民が多かったのです。

地震が発生する時間帯によっても被害者の特徴が変わってます

津波の影響も両者に共通する特徴ですが、地域的な違いがあります。

東南海地震では三重県や愛知県の沿岸部が主な被害地だったのに対し、南海地震では高知県や和歌山県などより西側の地域で津波被害が大きかった。

これは震源域の位置が東から西へとずれた結果と考えられます。

一方で、地盤の揺れによる建物倒壊は、どちらの地震でも軟弱地盤の地域で顕著でした。特に、戦争による建築基準の低下や老朽化した建物が多かったことが、被害を増大させた要因です。

また、両地震とも戦争に関連する特殊な状況下で発生したため、情報伝達や救助活動が制限されました。

東南海地震では軍需工場の被害が隠され、南海地震では終戦直後の混乱が復旧を遅らせました。

これらの共通点と違いは、南海トラフ地震の多様性と予測の難しさを示しています。

過去から学ぶ~現代への教訓と備え

1944年と1946年の地震から得られる教訓は、現代の防災対策にどう活かせるでしょうか。

とにかく迅速に避難する

まず、津波への迅速な避難の重要性が挙げられます。

近年は津波から迅速に避難する意識も高まっていますね

両地震では、津波到達までの時間が短く、避難が間に合わなかったケースが多かった。

津波は地震発生から最短で2~5分で到達する地域もあります

現在では津波警報システムが整備されていますが、自ら高い場所へ逃げる意識が不可欠です。

情報を待っていては手遅れになる可能性があります

特に、南海トラフ沿岸では10メートルを超える津波が想定されており、日頃からの避難経路の確認が欠かせません。

備えを怠らない

次に、連動性のリスクです。東南海地震と南海地震が2年以内に連続して起きたように、将来も複数回の地震が短期間で発生する可能性があります。

これに備え、耐震補強や非常持ち出し袋の準備を進めるべきです。

さらに、内陸部の直下型地震を誘発する可能性も見逃せません。

例えば、東南海地震の約1か月後に三河地震(M6.8)が発生し、2000人以上の死者を出した事例があります。

発生のタイミングも考慮する

最後に、発生時間帯が被害に与える影響を考慮する必要があります。

早朝、日中、休日など…時間帯によってどう対応していくべきなのか、家族で相談しておくのもいざという時のためには重要なサバイバル術です。

スマホなどを使わずに家族間の安否をどう確認するかも想定しておきたいところです。

家族間だけの連絡だけで間に合わない場合、地域コミュニティでの協力が重要です。

地域の防災・避難拠点ももう一度改めて確認しておくべきです。

過去の記録を振り返ることで、未来の命を守る行動に役立てるようにしましょう。